\ お問い合わせはこちら /

公民館開館 9:00〜22:00

〒915-0052 越前市矢放町21-11

岩内町出身竹内宇助は明治政府大蔵大臣井上馨の料理番を務め、のちに東京麻布に料亭「興都庵」を開店。昭和8年観音谷の山荘「いただきの亭」に与謝野鉄幹と晶子を招待。この時、詠んだ短歌45首が越前市に残されています。

今回、北日野地区に埋もれていた資料によって、明治 大正 昭和の激動の時代を生きた岩内村出身 竹内宇助の存在を知り、郷土の活躍した人物として歴史セミナー「北日野歴史に親しむ会」で取組ました。

宇助は慶応二年(1866年)、今立郡北日野村字岩内(現越前市岩内町)で誕生。物心ついた頃に母はなく、寂しい幼少期を過ごした。明治十四年(1881)頼れる親戚もなく、弱冠十五歳でふるさと岩内を後にして、凍てつくこころで単身東京へ向かった。

当時、明治政府は、日本の近代国家に向け、ヨーロッパの経済、文化を積極的に取り入れる欧化政策を図っていたので、宇助少年は、若さを頼りに外国航路の料理人の下働きとして職に就いた。

その後、重労働であった船を降りると、持前の努力が実を結び、やがて頭角あらわし、料理人としての評判は当時の明治政府の大蔵大臣を務めていた井上馨の目にとまり、大蔵省内の料理人として雇い入れられた。この時、食通で知られた井上馨から腕を高く見込まれた宇助は「宇吉」と呼ばれ可愛がられた。

井上馨は、江戸時代から明治時代へと乱世の英雄として農商務大臣・外務大臣、・大蔵大臣を歴任。また三井財閥の最高顧問として政財界に大きな影響力を発揮した人物で、その性格は短気で、怒鳴声から「雷親父」と呼ばれていたが、世話好きで一旦見込んだ人には身分や出身地の如何に関わらず、満身の誠意を注いで世話をしたといわれている。運命的な井上馨との出会いは、宇助の人生に大きくかかわっていき、井上馨が政界を引退すると、宇助を料理番として雇入れ、東京麻布の本邸や静岡県興津の別荘「長者荘」を訪れる皇室・政財界人をもてなし、その味は絶品だとおおいに喜ばれた。

大正四年、井上馨が死去すると、宇助は井上馨の本邸に近い東京市麻布区桜田町に、茶式料亭「興都庵」を開店した。現在の東京都港区六本木ヒルズに隣接する辺りで、料亭名は生前、井上馨が命名し贈ったもので、井上馨・伊藤博文・西園寺公望など政界著名人の別荘のある静岡県興津に由来したもので、開店案内の挨拶文は、すでに交友関係にあった与謝野晶子が草稿して巷の話題となった。

当時の主な顧客は皇室、政財界人、文人墨客など限られた人たちで、庶民の出入りできる店ではなかった。客人には、福井県人では、後に内閣総理大臣を務めた岡田啓介をはじめ、与謝野晶子を師と仰いでいた毫摂寺第二十四世善解上人は、報恩講で上京すると東京別院の門徒であった「興都庵」を訪れ、書才に優れた上人と与謝野夫妻は意気投合した。

近くに住む与謝野夫妻は、子供十一人の大家族で大勢の子供を連れてたびたび「興都庵」を訪れ家族ぐるみの交際だった。宇助が興都庵を開店したのは、五十歳という年齢的には遅い開店だったが、料理人としての腕前と井上馨の料理番時代の人脈で、店には客の絶えることはなく繁昌した。

得意とした看板メニューは、「スッポン料理」で都会人には高級珍味でした。材料となるスッポンは、ふるさと岩内の土呂川(瀞)に多く生息していた新鮮なもので、村人から興都庵に直送されていた。

店には多くの女衆が奉公していた。宇助の地元・北日野地域や奥さんの実家である鯖江市近郊から呼び寄せた人たちで、正直で勤勉で気心の知れた福井県人は重宝された。

店内は大広間一部屋と客間二部屋の小さなものであったが、床の間が広く作られ、宇助好みの皇族をはじめ各界の名士の軸が掛けられ、また文人墨客が作品を並べ、批評し合い切嵯琢磨して作品の向上に努める場としても利用されていた。これも文化面に造詣の深かった宇助の気配りでした。

明治時代は、日本が最も発展した時代で、食文化もまたそれに伴い西洋化した。大正時代に入ると、西洋料理も日本流にアレンジされ庶民の間へと広がりオムライス、コロッケ、とんかつは「大正時代の三大洋食」と呼ばれ、現在食卓にのぼるメニューは大正時代から引き継いだものが多い。

昭和八年(1933年)東京名物料理メニューに、東京名店「興都庵」の「そぼろ飯」が挙っている。当時としてはハイカラな食べ物で食通で知られた井上馨が好んで食べた。今でいうところの、鳥ひき肉のそぼろ、錦糸玉子を白飯に盛りつけ、飾りに三つ葉、海草をのせて、たっぷりのかけ汁を注いで食べる。調理法としては簡単だが、当時としては庶民にとって手の届かない高級食材であった、玉子や鶏肉などが使用されていた。

井上馨が好んだ「そぼろ飯」は、二〇一八年九月二十七日 NHKローカルTV番組「ほやほやみつけ隊」で、岩内町「宇助奉納常夜燈」「いただきの亭」の紹介の中で、放映された。

「そぼろ飯」は、現代においても通用する料理で、子供から高齢者までに好まれ、越前の食材を添えることで「そぼろ飯」を「馨丼」「宇助丼」と名づけ越前の観光に利用できないだろうか。

この丼ぶりには、宇助をつなぐ物語性があり、夢やロマンがあることが強みと思われるのです。

竹内宇助が所有していたこの山荘は、通称「観音谷山荘」と呼ばれ、千二百年前に創建された旧帆山寺(現在は帆山寺奥之院)へ通じる参道に、百年の時を刻み建っている。

眼下には日野川の清流を望み街並みが軒を連ねて見える風光明媚な場所で、二人は日野川や村国山の情景を詠み、二泊三日滞在している。

都より主人(あるじ)まつ来て我を待つ帆山の秋の木のもと 寛

船にいて霧のなか行くここちする 越の帆山のいただきの亭 晶子

われも見る源氏の作者をさなくて父と眺め氏し越前の山 晶子

滞在期間中、北陸には珍しい晴天がつづき冷え込んでいた。日野川から立ち昇る水蒸気は霧となり山荘を覆い山肌を伝い登っていった。

晶子は清楚な冬桜をみて感動している。しかし、それは当時の晶子のこころを写しだすように、寂しく、哀れで、苦しい胸の内を重ねている。若き日華々しく脚光を浴び若い男女夢中にさせたデビュー作『みだれ髪』以降、晶子の歌は世の中から忘れ去られ、中年期の晶子の肩には降り積もる苦労だけが重くのしかかっていた。

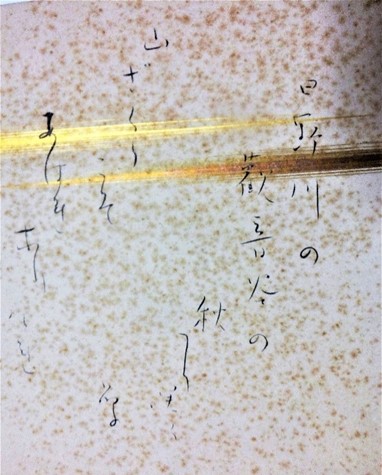

日野川の観音谷の秋に咲く山ざくらこそあわれなりけれ 晶子

暁に霧の氷のここちする十一月の山ざくらかな 晶子

秋霧の匍(は)ふしののめにほのかなり北国ざくら四もと五もと 晶子

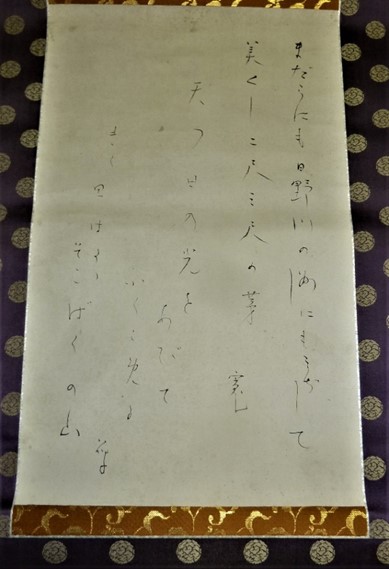

まばらにも越の武生の灯の浮かぶ村国山のしののめの霧 晶子

晶子の詠んだ「冬桜」を求め、車を堤防に止め、もみじが美しく紅葉した手入れの行き届いた小道を歩き、観音谷「いただきの亭」を昨秋訪れた。大正九年宇助が別荘を建てて百年近く、今も当時の面影を残しているが、庭には猪が荒らした穴だけが目につき人影はない。

当時この一帯には、武生市の一等地として市街地で商売を営む経済力を持った商人の別荘が並び、ハイカラなオレンジ色の洋館が町から一望できた。

晶子が感動した可憐な冬桜はどこに、長老の話では、帆山寺奥の院前にある銀杏の木と向かい合わせに桜木が一本と、参道の杉の間に四・五本あったようだが、杉の成長する勢いに桜木は負けて枯れたという。河原に降りて晶子が見た場所から観音谷を見上げると、そこには大杉の中に銀杏の木だけが人目を引いていた。

日野川の枯生に青し馬どもの食らいこぼして芽をふける麦 寛

橋長し洲の草ひろくもみじして明るき秋の日野川の上 寛

まだらにも日野川の洲にもみぢして美くし二尺三尺の茅 寛

天つ日の光を浴びてふくらめる 菊思はるるそこばくの山 晶子

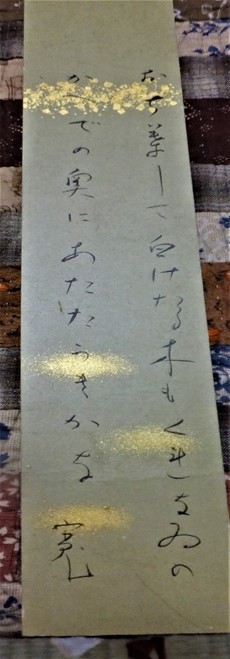

おち葉して白けたる木もくれないの楓の奥にあたたかきかな 寛

われの来し車のやがて橋こえぬ出でて武生の河原に立てば 晶子

河原なる草のもみじと浅みどり馬がこぼせるむらむらの麦 晶子

松かへで都のあらし山のごと混じる武生の溝の両側 晶子

家持が隣りの国の守となり来しころ遷りましし御仏 晶子

帆山寺寺内の長屋店あけて物商へり銀杏ちるもと 晶子

天平13年(741年)聖武天皇は仏教による国家鎮護のために全国に国分寺、国分尼寺を建立した。現在越前国府 越前国分寺の所在の確証はない。国分寺本尊は平安時代後期の桧材の一本造り薬師如來坐像。天平18年大伴家持は越中守として赴任。『万葉集』編纂の選者。

観音山 帆山寺 越前市住吉町 天台宗

帆山寺は、奈良時代に遡るという古刹で、眞観大徳が天平勝宝元年(749年)聖武天皇の勅願により、村国山観音谷に千手観音を本尊として建立したと伝える。元亀元年織田信長の戦火により一山は灰塵と化した。天正19年(1591年)府中城主木村常陸介より遙拝所であった、現在の住吉町の土地15町4方の寄進を受け寺が再興された。現在 帆山寺旧跡観音谷には、帆山寺「奥之院」が建立している。

与謝野夫妻が訪れた昭和8年晩秋 境内の銀杏の大木は美しく黄金に輝いていた。観音信仰は民衆に根づき、近郷近在から多くの参拝者が訪れ、商いが成立ち店が並びにぎわいをみせていた。

竹内宇助・岩本太助親子の案内で、武生市内の古刹国分寺や帆山寺を巡り、日野川を渡り稲刈りを終えた田園風景を東に約四キロ。昔ここは小丸城の門前だろうか、大手町と呼ばれる小さな村に着いた。二人は日野山から里へと、伝い落ちる川の縁で足を止めた。現在の仁愛大学三差路交差点近くに経塚は建っている。

この塔が建立されたのは天保七年で、この年は〝申(さる)の悪年〟ともいわれ、これまで経験したことのない大飢饉に見舞われた越前では大雨や冷夏で田畑の作物は生育せず、そのうえ八月下旬には、雪が降るという異常現象の年だった。

【前面】

浄土三部経妙典

南無網弥陀仏

一字一石経塚

【後面】

釋 教永

釋 順應

【側面】

天保七丙申年(ひのえさる)

大手村「三部経塚」は、飢饉の犠牲者を供養するために建立されたのか、『冬柏』「消息」には、宇助の伯父教惠(永)法師が、小石に経文の一字一字を書き地下に納めたとある。

また、村に残る別説では、この場所には関所があり罪人を裁いた所で、その後亡霊が出るようになり霊を鎮めるために、越前の僧侶が毫摂寺へ出仕した帰り道、文室川の小石に経文を書き納めたとも伝えられている。

秋の水大手の里をつたひたるその上にあり三部経塔 晶子

経を書き弘化の御代に納めしは二萬六千八百の石 晶子

いにしへの人の心をわれ拝む石に書きたる越の経塚 寛

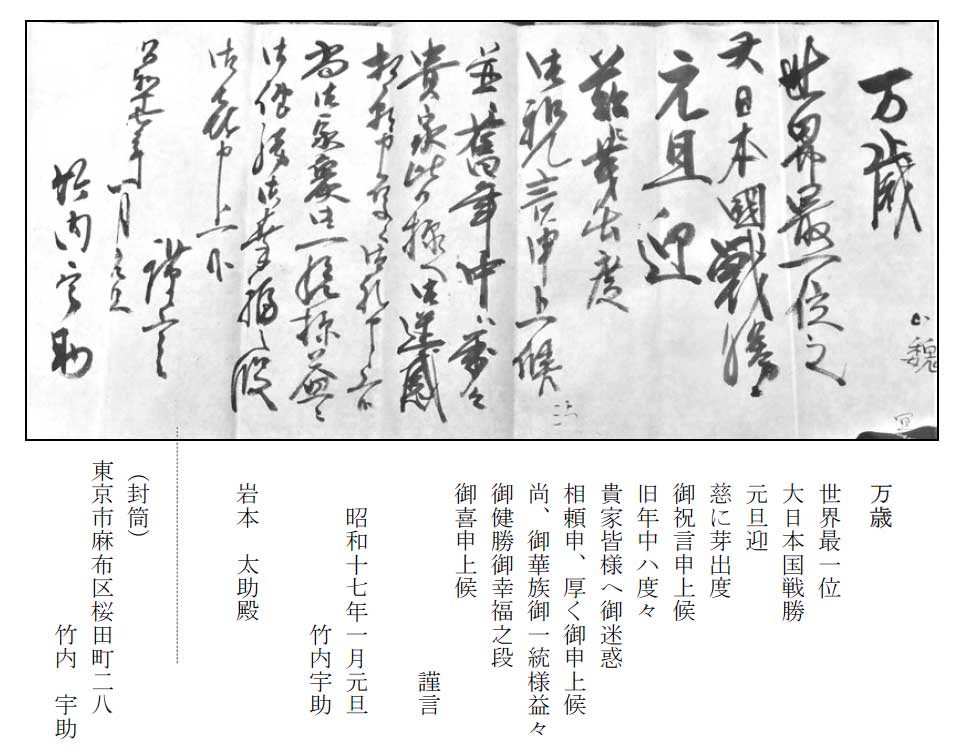

荘厳な山門をくぐると出迎えたのは、毫攝寺第二十四世門主・善解上人(光曜)と京都・子爵高倉家よりお輿入された、お裏方則子ご夫妻でした。毫攝寺への訪問は、特に寛の父・礼厳が僧侶であったことに加え、寛自身も得度していることから門主には一層の親しみを感じ、東京別院の門徒であつた宇助の料亭「興都庵」で,書才に秀でた上人と与謝野夫妻が意気投合した。

この毫攝寺訪問を宇助と約束したことが、寛書簡に残されている。

大樹みな空に木末し苔青く庭を満たして岩少し出づ たそがれて毫摂寺よりなほ出でず秋に浸るも信に似るかな

もみぢ葉の光のもとに味真野の わかき聖を見まつれるかな

夕月の光の如くほの青く清き御寺の石の路かな 毫摂寺 東大門の尊とけれ 山風は撒く朱金の紅葉

散り初めぬ閻浮壇金の柱をば御堂に爽へし銀杏なれども

あなかしこ聖衆の如くもろもろの木の紅葉する毫摂寺かな

思へらく尼清心もいのししも今は仏の御弟子ならまし

招かれた2階貴賓室からは、紅葉したヤマモミジと銀杏の大木が目に留まった。ヤマモミジは、第19代善祐門主の頃、当寺にいた染野井局が植えたとのことで、当寺では「染野井もみじ」と呼んでいた。

寛と宇助は、親しい間柄であった。寛の歌にも二人の親交の深さを知ることができる。武生への訪問は与謝野夫妻にとつて私的な旅行で講演会や歌会を開くことなく、夜遅くまでいただきの亭で地元の人たちと酒を酌みかわし、話に花を咲かせ、こころ安らぐ楽しい一夜を楽しんでいる。

学ばねどわが友宇助知ることのなかにも我れの歌を知るかな 寛

我をして秋の帆山に宿らしむ楽しむところ老いて似るらん 寛

山の夜に蕎麦と酒出づ座にあるはみな今立のよき翁たち 寛

工人と兵とを兼ねて真心に国と家とを堅くするかな(大工なる某氏に) 寛

寛は、北陸旅行の印象を『冬柏』「消息」のなかで二人のこころに強く残ったのは、美しい情景に感動するとともに、雪国ならではの素朴な心温かい人たちとの出会いでした。

宇助が長年の念願であった与謝野夫婦をふるさと越前へ招いたのは、宇助が岩内村を離れて五十三年の歳月が流れていました。

地元の地理に詳しい岩本太助親子が、武生でのスケジュールを組み滞在中の身の回りの世話をしている。武生に滞在中には、日野川の対岸の料亭「魚留」から仕出しを注文して「越前がに」や「越前蕎麦」など武生の美味を堪能した。

晶子が死の淵で、強く心をひかれたのは、春を謳歌する満開の桜ではなく、昭和八年の晩秋、宇助の招きで武生を訪れた日野河原から見た観音谷に可憐に咲いていた季節外れの冬桜だった。

晶子にとって武生の地は、「与謝野晶子文学」に大きな影響力を与えた恩師 紫式部が生涯でただ一度だけ京を離れ少女時代を過ごしたゆかりの土地だけに、感慨深く晶子のこころを癒してくれた。

この頃、晶子は二度目の『源氏物語』を現代語に執筆中だった。晶子は二十八年前、最初の『新源氏物語』を略述している。しかし、あまりに粗雑な解釈であったことを恥つづけ、昭和七年秋には、自らの余命の少ないことを感じ急ぎ書き始めた。

ところが、昭和十年春には寛に先立たれ、晶子は一家を支える重圧に苦しみ書く気力を失い呆然と二年間を過ごし書き終えたのは昭和十四年だった。

紫式部が夫・宣孝をなくし悲しみから立ち直るために『源氏物語』を執筆したように、晶子もまた、夫寛との別れの悲しみから逃避して没頭したのが『新・新訳源氏物語』でした。くしくも同じ境遇に置かれた二人が、『源氏物語』を一生の仕事にしたのも不思議な縁でした。

病が癒えたら再び武生を訪れたいと願っていた、晶子の願いは叶う事はなかったが、その武生への思いは昭和十七年、晶子最後の詠歌群『冬柏』十三巻第二号に「峰の雲」という題で「越の武生」「武生の河原」「越の河辺の」を取り入れた三首が記載されている。

【与謝野晶子 最後の詠歌 三首】

したしむは冬の日の薔薇思えるは越の河辺の初冬桜

咲くらめど 軍(いくさ)の外は思わずよ越の武生の初冬桜

病癒え越の武生の河原にて初冬桜あふぎたること

昭和八年十一月十日福井を立ち武生へ向かうこの日、晶子は狭心症の発作に襲われ医師の手当てを受けている。それから一ヶ月半後の昭和九年 新春を迎えた那須温泉で再び狭心症の発作を起こした。

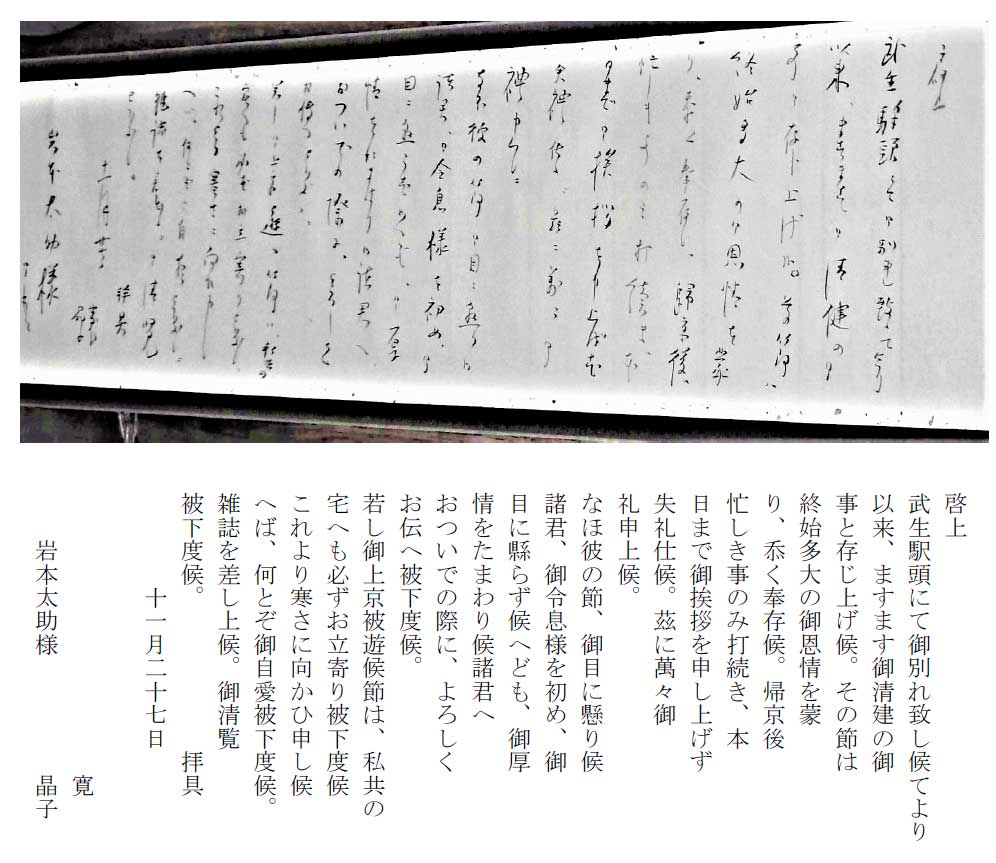

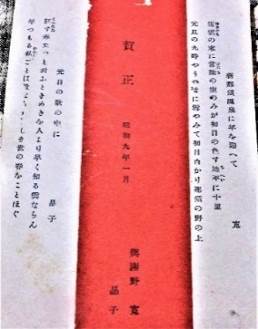

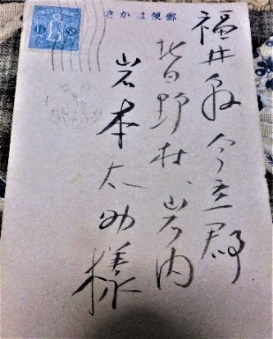

奇しくもこの年賀状は 晶子が那須温泉で病に倒れた新春に、岩本太助に送られている。

新那須温泉に年を迎へて 寛

常陸の空のみが初日の色す地平に十里

元旦の九時ようやくに雪やみて初日白かり那須の野の上

賀正 昭和九年一月 與謝野 鉄幹 晶子

元旦の歌の中に紅す春立つと云ふときめきを人より早く知る雲ならん

年つもる私ごとは教ならす美しき世の春をことほぐ 晶子

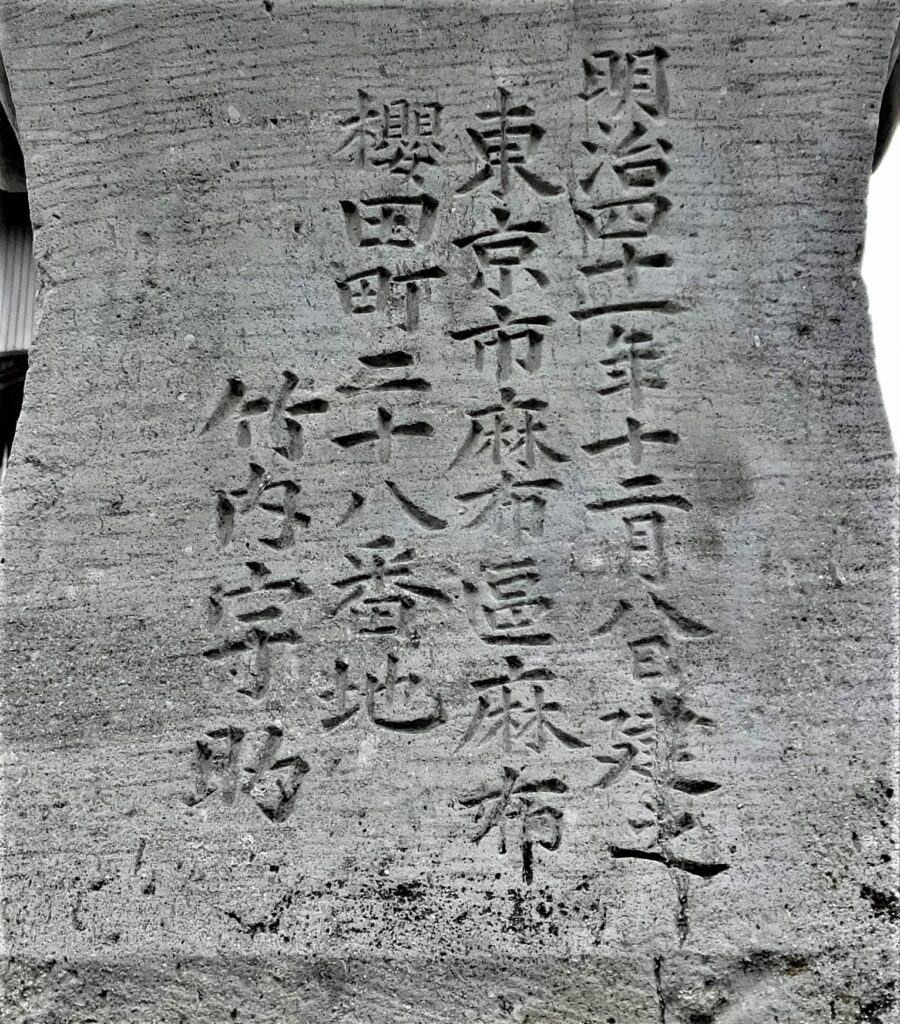

ふるさとへの思いは、遠く離れて一層深いものがあった。宇助が奉納した笏谷石製の見上げるばかりの大きな常夜燈が、岩内村の「日野山三之宮神社」の参道に設置されている。

岩内村民とも良好な関係にあって、東京の料亭「興都庵」で使われる〝すっぽん〟や〝野菜〟などは地元から調達されていた。与謝野夫妻を「いただきの亭」に招いた日、ともに岩内村の村人も宴席に招待され楽しい一夜をすごしている。人との〝つながり〟を大切にしていた宇助の心遣いが伝わってくる。

日野山「三之宮神社」参道に

竹内宇助が奉納した常夜燈

表面 奉納

側面 日野神社 常夜燈

裏面 明治四十一年十二月八日建立

東京市麻布区桜田町二十八番地

竹内宇助

戦争の影が色濃く漂い始めた昭和十九年三月、警視庁は食料不足と米軍の本格的な本土空襲に備え、高級料理店八百五十軒の閉鎖を命じた。その中には、天皇の料理番秋山徳蔵の修行した精養軒も含まれていた。

また、大都市の小学生を強制的に移す学童疎開が始まった。宇助は「興都庵」を閉め、戦火の激しくなった東京を離れて子供、孫一族を連れて、ふるさと岩内村の太助宅に身を寄せた。この時、すでに所有していた観音谷「いただきの亭」は売却され人手に渡り、帰えるところはなかった。

戦時中の物資不足のなかで、田舎では食料があったとはいえ、ふるさとを離れた人達をやさしく受け入れるあたたかい思いやりの心が、村の人たちに息づき、疎開してきた宇助の家族たちをあたたかく迎えてくれた。宇助にとって少年の頃に野山を駆け巡り遊んだ岩内村のあふれる自然と、眼前に広がる偉大な日野山の神々しさは、終生こころ離れることなく励まし続けてくれた。

岩内村に疎開してきた人は、宇助家族にとどまらず、一族八人が離れ二軒を借りての生活が始まった。そのなかに太助の孫實少年と同年齢の縁故疎開してきた宇助の孫・俊昭少年がいた。二人は当時庄田村にあった国民学校へ共に通った。戦時体制が進んでいく中で教育も戦時色が色濃くなって行き、心身を鍛え国のため天皇のために身を捧げることを毎日教えられ、子供達も将来の戦争の担い手であり軍国主義教育が推し進められていった。当時の担任は、新任教師として採用された帆山村の土田さだ子先生で、学校は同じ境遇で都会から疎開してきた学童で教室は数倍に膨れ上がっていた

實少年と俊昭少年は、毎日 日が暮れるまで野をかけ、背後の岩内山に登り、川での遊びは、都会暮らしの俊昭少年にはすべてが新鮮なものばかりであった。後に岩内村を訪れた俊昭少年は、大学の志望課程を決めたのも、岩内村での自然体験が大きくかかわっていたと話した。

当時、俊昭少年の父は単身広島の日本銀行広島支店に勤務していた。父親は原爆が投下された日、出勤途中の電車のなかで被爆した。至近距離の被爆だったが奇跡的に命拾いはしたものの負傷して、疎開先から広島まで迎えに行った妻と共に、岩内村太助宅に帰り治療に専念した。

俊昭少年は父のことを「私の父は日本銀行に勤め、後に日本証券金融株式会社に転じた。日銀在職中の父は常日頃、イエスマンにはなるなと言っていた。私はそんな父を誇りに思う」と話し、一方、母の梅子は「世渡り上手な人間になりなさい」とよく言ったものだと話した。

ところで俊昭少年は、その後 東北大学理学部地質学科を卒業 同大学大学院理学研究科修士課程修了後 ウィーンに留学 昭和五十五年には金沢大学教養部教授を経て、平成八年四月同大学理学部教授に就任し、同十年に退職している。先生の専門はウィーン大学留学中にストラドナー博士に師事し学んだ「石灰質ナンノ化石層序の研究」を専門とする地質学者で、我が国におけるこの分野におけるパイオニアとして活躍した。

宇助たち一族が岩内村に疎開した年、日本本土各地に対する本土空襲が始まり、昭和十九年(1944年)十一月から半年にわたり東京では、アメリカ軍のB29爆撃を100回以上受け、十万人以上が犠牲となり、福井市でも昭和二十年七月十九日には焼夷弾が落とされ、町は火の海となり多くの犠牲者を出し、罹災世帯は二万にのぼった。

敗戦の色濃くなったこの年、八月六日広島に続き、九日には長崎にも原子爆弾が落下され終戦をむかえた。八月十五日、宇助は太助の離れで玉音放送を聞いた。勝利を信じた宇助は涙を流した。「これで東京へ戻れる」ひと時の安堵感があった。しかし、年老いた身には気力も体力も消え失せていた。時は否応なく、宇助の夢や希望を打ち砕いた。残されている宇助の墨跡は、一見してたくましい人間像を思い起こせるが、晩年はことの他さみしいものがあった。

宇助は腕利きの料理人として気さくで社交性があった。大蔵大臣井上馨に仕え、多種多様な著名人との繋がりのなかで、明治、大正、昭和と激動の時代を生き、興都庵主として名を成し、文人を擁護し続けてきた。しかし、日本復興に向け、生きることに必死の昭和二十二年、老齢となった宇助は再び東京へ戻り「興都庵」を再開する力は消え失せ、身を寄せた太助宅で、激動の時代を荒波にもまれながら、たくましく勤勉に生きた八十一歳の生涯を終えた。今、越前市に竹内宇助を知る人は少ない。

宇助は生前家族に、自分が死んだあとは迷惑をかけないように、岩内村から出ていくことを申し伝えていたという。その後、一族は生きる道を探りそれぞれ岩内村を離れたが、東京に戻り店を継いだ長男も、のれんを汚すことはできないと、再び店を開くことはなかった。